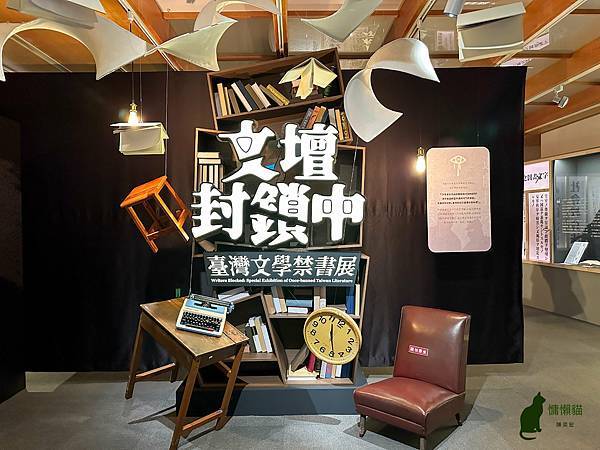

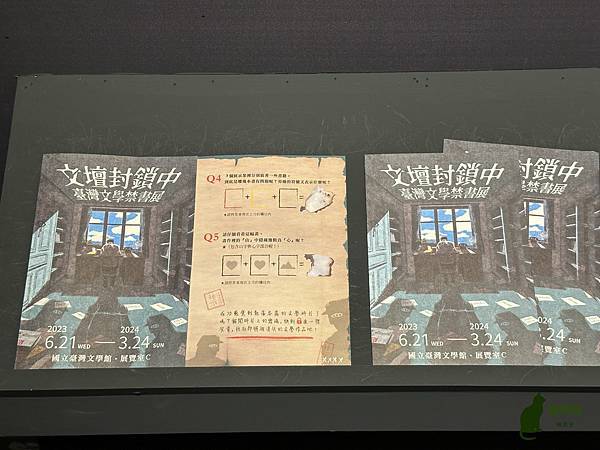

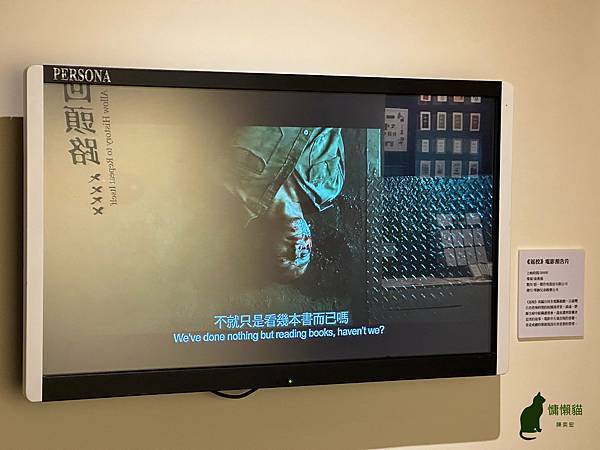

相信大家看過《返校》這部電影,都為電影中的老師和學生抱不平,只是閱讀幾本書籍或參加一場讀書會,就要面臨牢獄之災、殺身之禍,但這就是白色恐怖時期的真實呈現。台灣文學館此次推出的「臺灣文學禁書展」,配合實境解謎遊戲,就要為了讓民眾能深入其境,體會如今言論自由的得來不易。

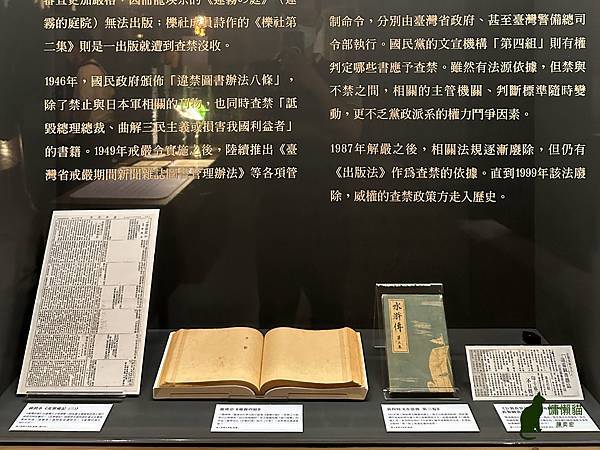

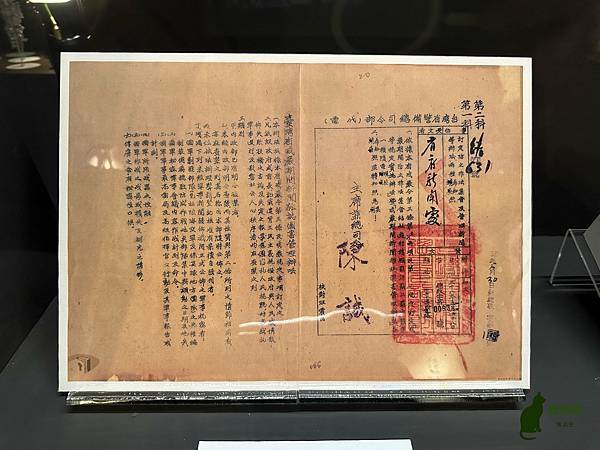

當時政府為了方便控制人民、鞏固政權,在1949年5月實施戒嚴之後,警備總部制定《臺灣省戒嚴期間新聞雜誌圖書管理辦法》,禁止任何與日本軍相關刊物、還針對擾亂社會、違背三民主義及挑撥政府人民感情等言論,進行相關審查及懲處,在如此威權統治下,各種異議之聲皆被消音,人民的自由受到壓抑。

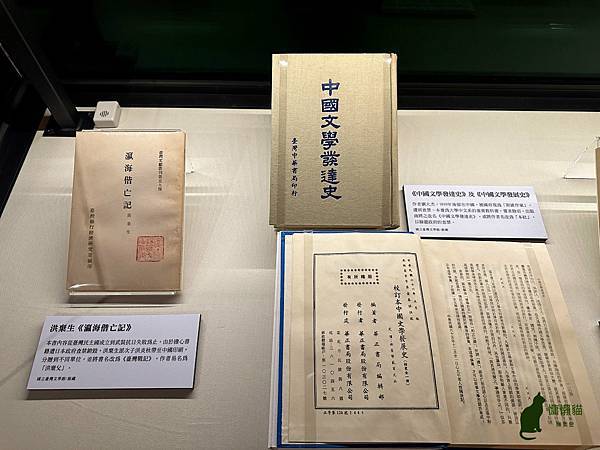

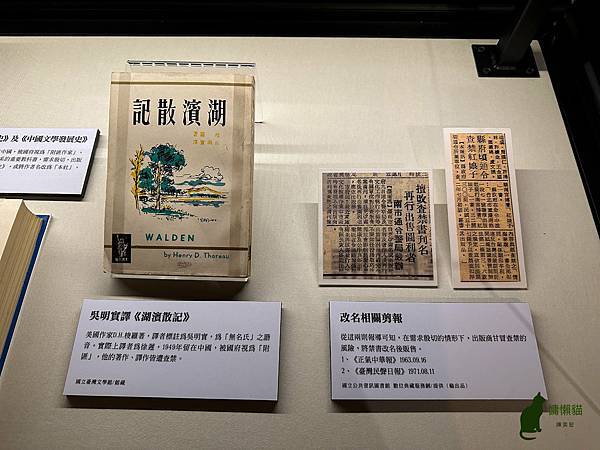

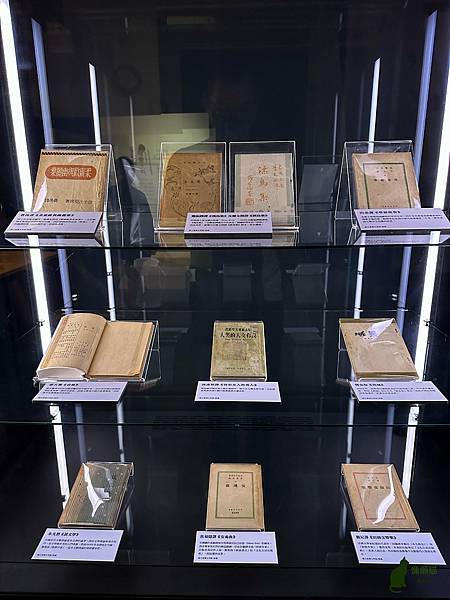

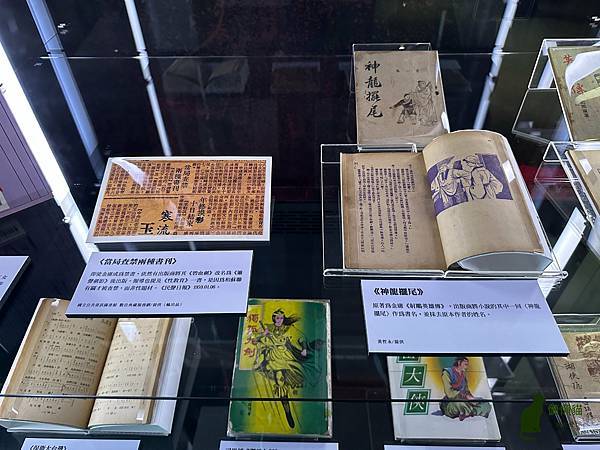

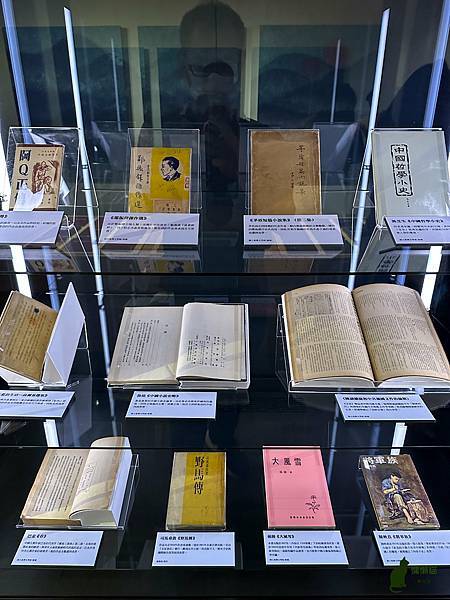

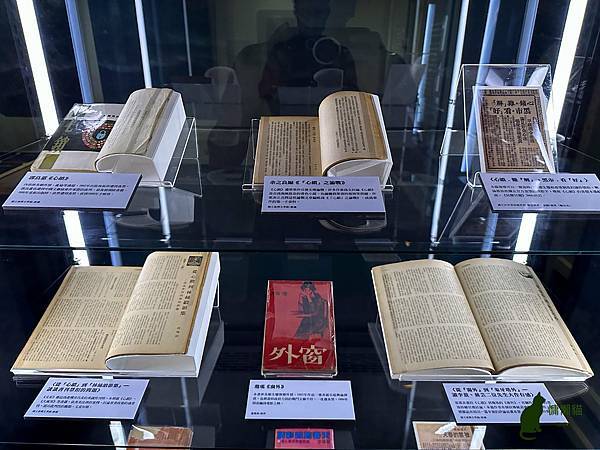

雖然政府推出一連串的審查法令,但所謂「上有政策,下有對策」,許多台灣作家與出版社達成協議,決定將書籍或作者改名,規避可能會被列為禁書的敏感字句,希望能免於被查禁的下場,得以順利出版。於是許多書籍的作者都被改名叫「本社」、或「佚名」、同一本書,卻有不同的作者名字,更甚者居然有人直接將原作者的名字抹去,冠上自己的名字,挪用為自己的著作出版,諸如此類的獨特現象層出不窮。

我們熟知的李敖和鄭南榕都是當時的禁書大戶,李敖有99本書被列為禁書、鄭南榕相近遭到兩百期週刊查禁,但其中一位禁書大戶,我認為是最無辜的,就是柏楊,居然因為翻譯漫畫「大力水手」,被政府視為影射蔣氏父子,而鋃鐺入獄,所著書籍也因此被禁。這不禁讓我聯想到,前段時間網路上流傳的「清洗細頸瓶」事件,也是因為有影射執政者習近平的疑慮,網路上所有有關細頸瓶的相關字句都被中國政府禁止使用。

戒嚴時代,政府為了控制人民思想,以強制的手段,限制人民只能使用國語,就連創作的文學形式和歌曲也有諸多的限制。禁書、禁歌、報禁、禁母語一系列言論自由的限制,猶如文字獄。在這座文字獄的空間裡,人民被箝制了寫的自由、讀的自由與聽的自由。

我們耳熟能響的武俠小說,在戒嚴時代,也曾被列為禁書。在針對武俠小說的「暴雨專案」開始實施,短短三天內取締了十二萬本,一時之間武俠小說幾乎在台灣絕跡。但武俠小說廣大的書迷市場,使得出版社在利益的驅使下,將書籍改名再次出版的現象屢見不鮮,金庸的《碧血劍》和《射鵰英雄傳》就曾經被改名為《蕭聲劍影》和《大漠英雄傳》再次出版。

好聽的歌曲琅琅上口,傳播速度比文學作品還要快速,且深植人心,自然也成為政府取締的重點。眾多歌曲都是因歌詞描述社會底層現實的一面,和政府所鼓吹的康富社會有所牴觸才被禁止。可是《何日君再來》被禁的理由,讓我覺得有點離譜,簡直是「欲加之罪,何患無辭」。《何日君再來》歌名被當時政府解讀成『何日「軍」再來』,有影射日軍再犯的嫌疑,就這樣被列為禁歌了。

針對書籍的查禁行動,主要分為紅、黃、黑三色的作品。「紅色」是指宣揚共產主義的作品、「黃色」是指淫亂汙穢的作品,「黑色」是指破壞黨形象的作品。以我們看來,在當時戒嚴的時代背景,這些書籍內容會被列為禁書是理所當然的事情。但是政府表面以查禁為由,實際上卻是做著清除文壇和政府相左的聲音的勾當。

藝術家沈昌明,以當代量子藝術將泰戈爾的詩句「霧,像愛情一樣,在山峰的心上遊戲聲出種種美麗的變化」相結合,在若隱若現的文字中,閱讀著泰戈爾的詩句,呼應著當時被隱身的文學作品。

《返校》電影其中一個片段,就是讀書會被查到閱讀泰戈爾的詩句,因此面臨牢獄之災。當時我看得一頭霧水,不明白為什麼這樣優美的詩句會被列為禁書,後來才得知,原來不是詩句有問題,而是翻譯者是鄭振鐸,他在當時是被定義為「附匪作家」才導致他所翻譯的《飛鳥集》被列為禁書。

我會來參觀這個展覽,一開始是為了挑戰實境解謎遊戲,但是隨著每個展區的介紹,逐漸深入戒嚴時代,禁書、禁歌、報禁、禁方言,猶如文字獄的時代。人民的言論自由被限制,卻又無力反抗,只能活在擔心與恐懼之中。隨著戒嚴令解除,「禁書」逐漸成為歷史。我們享受著言論自由,呼吸著民主的空氣,戒嚴時代著實離我們有點遙遠,看過展覽和電影,畢竟不是曾經生存在那個時代的人們,所以無法感同身受,只希望我們能共同珍惜得來不易的言論自由,別走回頭路。

【文壇封鎖中:臺灣文學禁書展】:

地點:國立臺灣文學館一樓展覽室C (臺南市中西區中正路1號)。

日期:2023年6月21日至2024年3月24日

時間:週二至週日09:00-18:00。

留言列表

留言列表