台南美術館最新展覽「SUNDAY:臺灣當代移工藝術」,本次展覽以「SUNDAY」一詞作為發想,「星期日」象徵著自由的片刻,也是移工可以從事自己的休閒活動或社群聚會,好好感受生活的珍貴時光。藉由藝術家的多元創作,透過「漂移之味」、「逃逸之方」、「艷陽下南風吹」三個主題,一窺移工在台灣的生命軌跡。

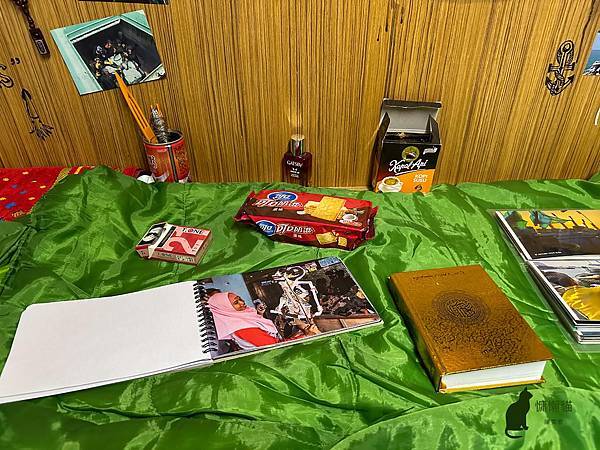

「漂移之味」主題將來自移工家鄉的物件、飲食、文化、母國的近況,與昔日離鄉背井時對追夢的渴望、啟程的勇氣、艱難的選擇、家族的寄望等複雜情緒,交融成豐富而微妙的味道,引領觀眾在熟悉或嶄新的味道中喚起多重的感知經驗與共鳴。

「Alfredo & lsabel Aquilizan」〈地址︰另一個國家計畫〉,所呈現的是菲律賓移工遷移到海外工作時,都會使用固定尺寸的紙箱,將日常所需用品藉由海運運送至另一個國家,就像我們即將啟程,前往遠方,都會將自己的隨身行李放在行李箱。

菲律賓藝術家夫婦 Aquilizan 用移工夾腳拖編織而成的巨大翅膀,象徵著每位移工所經歷過的旅程及背後的故事。這件藝術作品,若是能搭配移工的故事一同展出,想必會更有靈魂。

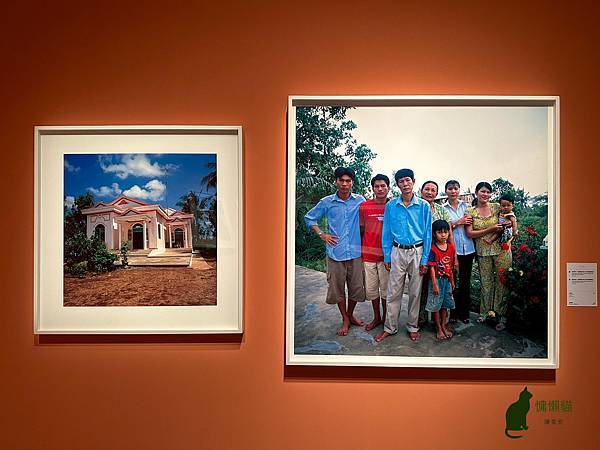

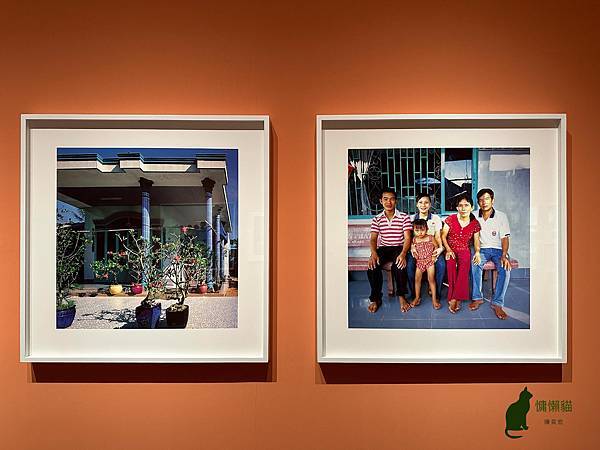

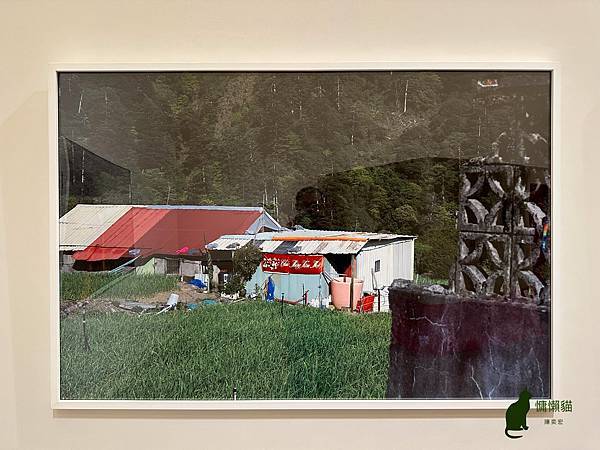

侯淑姿《望向彼方-亞洲新娘之歌Ⅲ》,藉由越南新娘貴孝,探討外籍新娘在台灣的處境。外籍新娘在台灣可以說是已經遍及各個鄉鎮,就連我的老婆也是來自於越南。現在許多在台灣找不到對象的年輕人,都紛紛前往越南或印尼娶老婆,可能是透過仲介或他人介紹,不過這種速成婚姻也造就台灣的高離婚率。

之前聽過外籍新娘嫁來台灣生活並不如意的故事,直到現在也略有耳聞,不過環境相對過去已經改善很多,現在聽到的反而更多是外籍新娘拿到身分證後,就馬上和婆家鬧離婚的負面消息,只能說時代不斷在變,但隨著台灣女孩擇偶條件越來越高,我相信前往國外娶老婆的風氣,依舊會持續,至於結果好壞,只能各安天命了。

《印尼Sungai Duri卡拉OK記憶計畫》,發想自移工在休閒時刻喜愛唱卡拉OK的意象進行創作,民眾可在展間裡與作品影片一同進行歡唱,不過真的要在展間歌唱,相當考驗民眾的恥度阿。

這件作品背後的故事主角阿琴,從百富院到雅加達,再嫁到台灣台南大崎,來台二十年餘,直到2017年才有機會回到故鄉,卻沒想到家鄉已人事全非。老家不只賣給他人,就連熟悉的街道巷弄也被大海淹沒,只能藉由故鄉的親友,尋找自己曾經生活過的足跡。當我讀到這則故事,從文字中就能讓人感受到阿琴從回到故鄉的喜悅心情到悲傷的心境轉換,讓人不禁落淚。

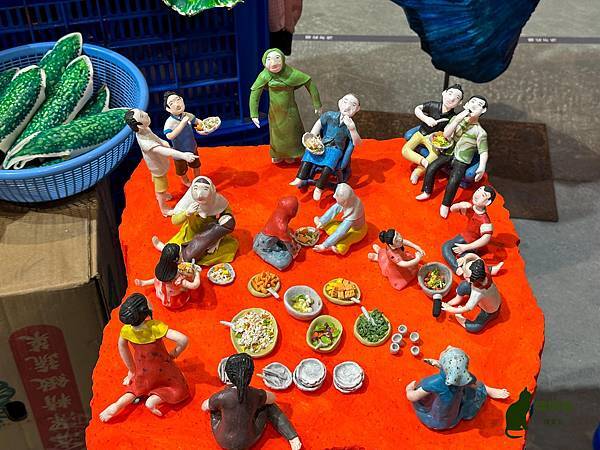

唐唐發與移工藝術家Fidati(Pindy Windy)聯合創作《畢拉密南風飄》,畢拉密在印尼話指的是金字塔,由於台中第一廣場地標曾經是一個金字塔,於是印尼移工都以畢拉密當作第一廣場的暱稱,是移工朋友品嘗道地東南亞美食與購物的天堂。

印尼移工藝術家Fidati當初來台擔任看護時,在一次偶然的機會從捏麵師習得技藝,現在已是一位專職藝術家。在《畢拉密南風飄》可以看到她使用捏麵將印尼的飲食文化及傳統技藝展示出來。我觀看這些作品時,發現東南亞國家很多的飲食習慣和傳統技藝都有幾分相似,在我越南老婆娘家也都能看到類似的場景。

在「逃逸之方」展區的作品中,我們可以看到東南亞移工在台灣參與社會遊行、攝影、信仰、戀愛等多采多姿的生活樣貌。下面這二個大花瓶藝術裝置就是羅懿君將與移工組織一同淨灘所撿拾的海廢物所創作出的作品《大花瓶與移動風景》。

台灣國際勞工協會(TIWA)在接觸到東南亞版畫,意識到這種藝術創作形式能在社會運動中發揮作用。於是在2019年移工大遊行前夕,與「印刻部」共同舉辦了「移工版畫工作坊」。我們再展間所看到的版畫都是來自東南亞移工在參與倡議遊行時所創作的。

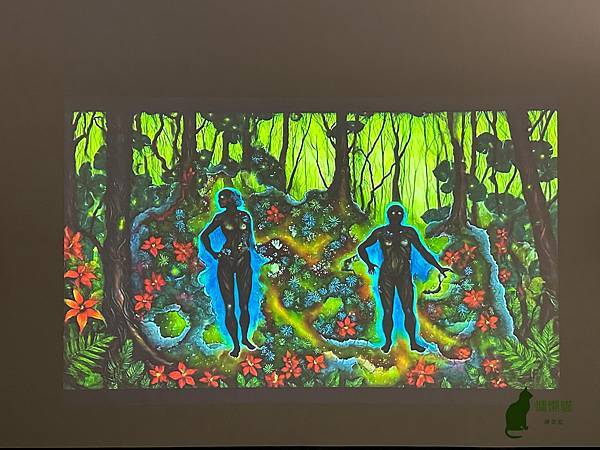

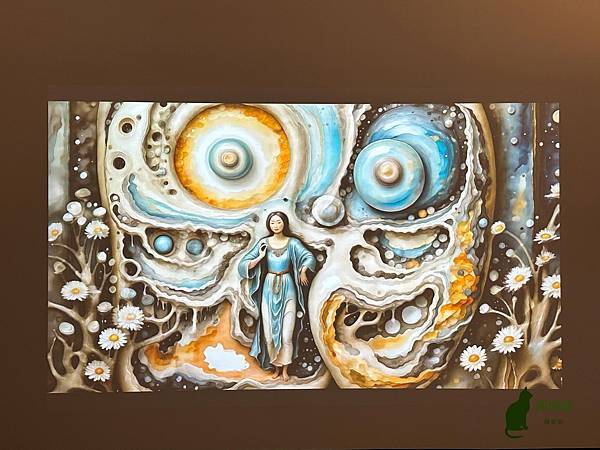

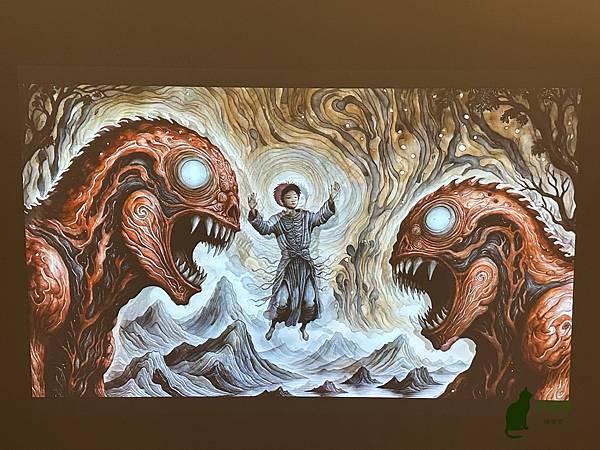

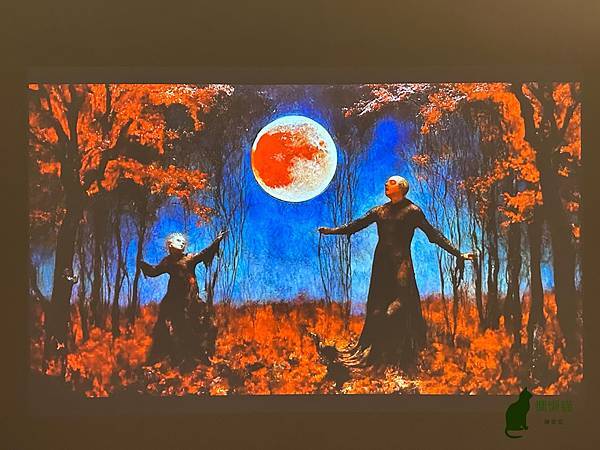

《半神》採用印尼傳統舞蹈結合動畫的方式,將印尼移工Nini在台灣經歷愛情、友情和親情的情感故事分為四個故事篇章呈現出來。由於故事情節不是採用舞台劇的方式,而是以印尼傳統舞蹈呈現,如果不看故事簡述,觀眾完全無法知曉故事裡印尼移工Nini的心境路程。

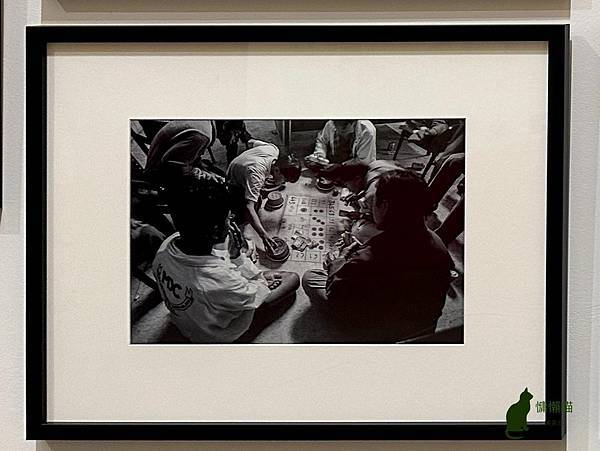

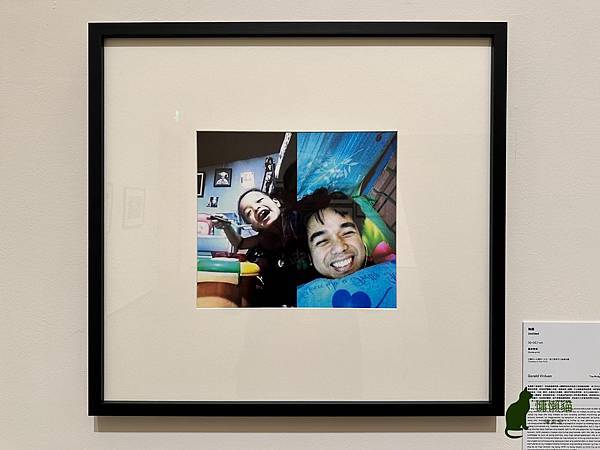

One-Forty推動的「Voice of Migrants移工之聲」,讓我們可以藉由移工的鏡頭,看到他們眼中的台灣,同時也彷彿能感受到,在鏡頭背後的那雙眼睛,流露出對這塊寶島的熱情與思鄉的情懷。

在展場十幅作品當中,最讓我感動的就是「無題」。今年我也即將成為人父,所以當我看到照片中父親與孩子視訊時發自內心的喜悅,嘴角也會不自覺得上揚。雖然知道孩子剛出生,會有一段時間不得安寧,但我更期待能看到孩子的笑容,希望他能平安健康的長大。

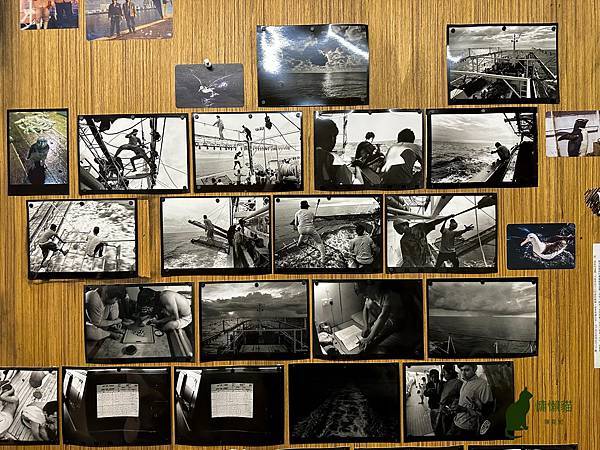

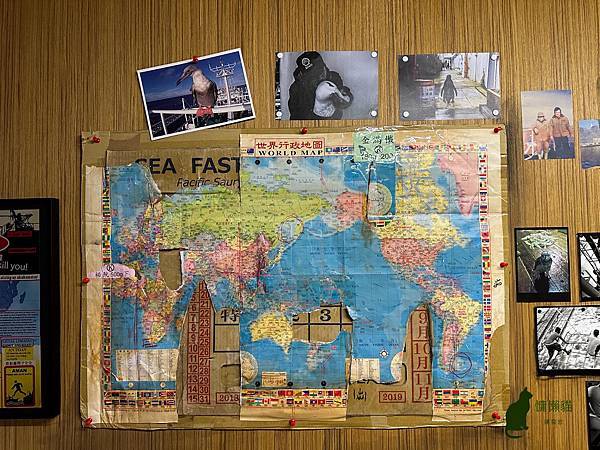

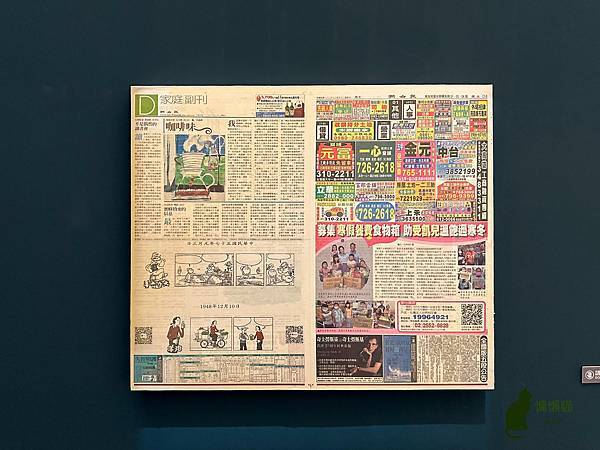

《SILATURAHMI:東港鹽埔2023-2024》在展場中將漁船內部環境給復刻出來。簡易的床鋪、破爛的世界地圖、自主管理切結書以及記錄著東南亞移工在漁船上生活點滴的照片。我有朋友曾經在遠洋貨船上工作過,每次只要啟程,就跟人間蒸發一樣,聯絡不到人,而且工作內容相當辛苦,雖然薪水不錯,但鮮少人願意從事這份工作,所以才逐漸開始聘請東南亞移工。

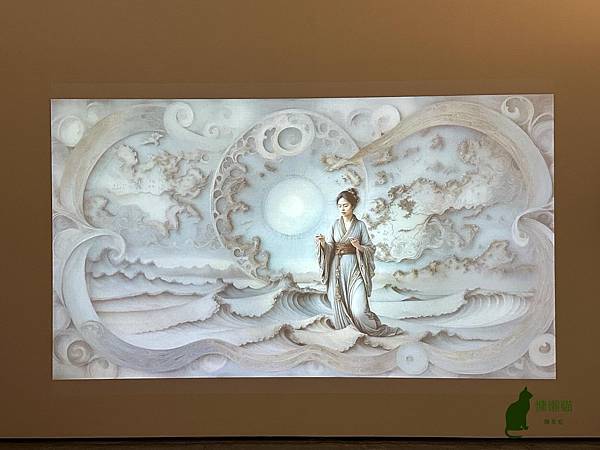

「艷陽下南風吹」則以帶有曖昧和荒謬特質的戲劇作品,在幽默且富含詩意的緩和中,提供觀眾凝視與思考的空間。例如伊子潔《泊洋》以「大力水手事件」開啟想像,在事件裡讓觀眾感受到一種「誤會」導致的荒謬感,藉由這些幽默的行為事件講述關於東南亞移工的人權及歷史典故。

林耕舞《未命名-肖像型錄》,透過台灣民眾和移工彼此身分間雷同又可以產生共感的部分,質問在制式社會框架下,我們對於東南亞移工是否存在著對於種族或社會地位的不平等對待,以及對於移工的角色形象和期待是否有刻板的負面印象。

《Kelapa椰子電台》將印尼常見的植物「椰子」,建構成一座路邊花圃,邀請民眾坐在這裡歇腳。就會發現我們所看到的風景和東南亞移工所見的並無差別,當我們摘下濾鏡,重新思考散落在城市角落中的移工群體,其實他們和我們一樣都是在從事身為「人」的日常。

我在寫這篇文章時,特地去探討每件作品背後的故事,才發現原來台灣有這麼多團體和藝術家在為東南亞移工發聲。當初在觀展時,由於諸多作品都只有名稱介紹,沒有提及藝術家創作時的時空背景,所以都以一種走馬看花的心態觀看每件作品,如果能夠簡單地介紹每件作品背後的故事及含意,我覺得更能引起大家對於東南亞移工議題的共鳴性。

展覽名稱:SUNDAY:臺灣當代移工藝術。

展覽日期:2024年12月19日(六)至2025年4月13日(日)

展覽時間:週日至週五10時~18時、週六10時~21時

展覽地點:台南市美術館2館(臺南市中西區忠義路二段 1 號)。

留言列表

留言列表